近日,由中國科協學會服務中心組織編寫的《中國科技期刊發展藍皮書(2024)》(以下簡稱《藍皮書》)在中國科學技術期刊編輯學會2024年學術年會上正式發布。

自2017年出版以來,歷經八載,《藍皮書》持續記錄中國科技期刊的發展歷程,推介我國科技期刊發展理念,在業界和社會上都具有很高的影響力。《藍皮書》編制以三年為一個周期,第一年是數據年,整體呈現科技期刊全貌,第二、三年是主題年,探討期刊發展前沿、熱點議題。英文版《藍皮書》每年通過法國EDP Sciences出版平臺面向全球發布,受到國際同行的高度關注,STM將《藍皮書》數據吸納到其年報中。

近日出版的《中國科技期刊發展藍皮書(2024)》由中國科協學會服務中心組織編寫,以官方數據和國內外知名數據庫為基礎,采用文獻調研、數據挖掘、科學計量、專家咨詢等方法,實事求是地剖析問題,總結規律,提出對策建議。

01

從數量上看,我國科技期刊總量略有增加。從2022年的5163種提升至2023年的5211種,新增加的48種主要是英文科技期刊。科技期刊的區域分布、出版周期、學科分布等方面相對穩定。

從期刊年檢數據看,主管、主辦和出版單位分布分散,但已經以集群化、平臺化方式聚集發展。從主管單位看,共有1314個主管單位,平均每個主管單位主管3.97種期刊,65.83%的主管單位主管1種期刊;從主辦單位看,共有3217個主辦單位,76.87%的主辦單位主辦1種期刊;從出版單位看,共有4470個出版單位,96.04%的出版單位出版1種期刊,出版10種及以上的出版單位僅有11個。隨著我國學術平臺和期刊集群建設的快速發展,基于平臺的期刊集群建設呈現良好的發展態勢。據統計,中國科技期刊卓越行動計劃二期入選的13家集群試點單位聚集了1411種中文科技期刊、324種英文科技期刊和51種中英雙語及其他語種科技期刊,其中8個集群的期刊規模超過100種;集群試點單位聚集期刊共計1786種,超過1/3的期刊進入集群發展模式。

從學歷和職稱來看,科技期刊從業人員整體學科素養高。我國科技期刊從業人員總數為3.76萬人,人員構成主要是采編人員,占61.13%。42.99%的人員是副高級及以上職稱,英文科技期刊從業人員學歷以碩士和博士為主,占81.07%,中文科技期刊的從業人員碩士和博士占比為47.19%。

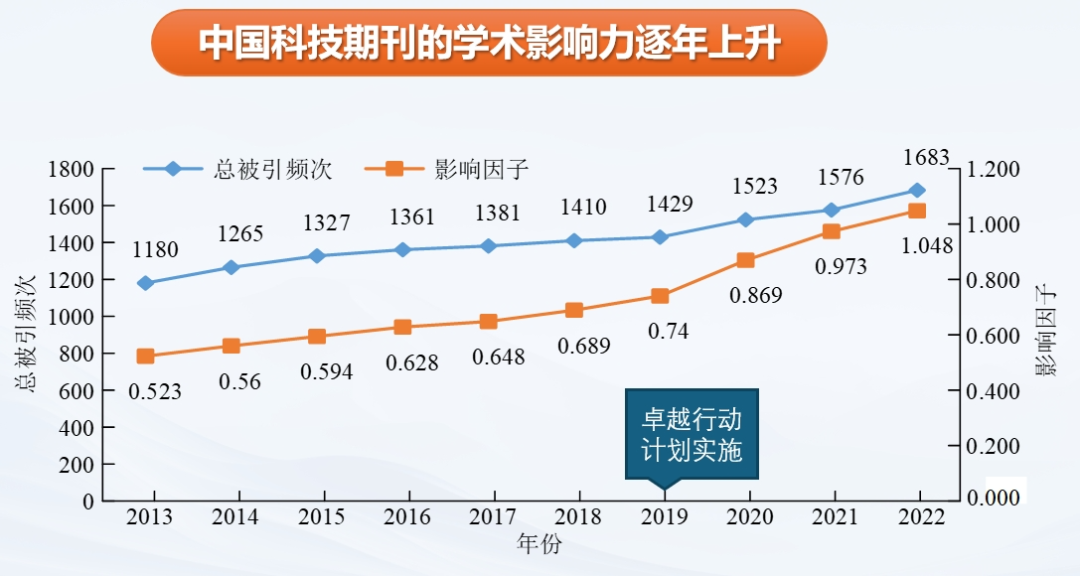

從影響力看,中國科技期刊的學術影響力逐年上升。近十年,中國科技期刊的總被引頻次和影響因子不斷上升,年均增長率分別為4%、8%。從圖上可看出,2019年以后上升趨勢尤為明顯,由此可見,中國科技期刊卓越行動計劃實施以后,科技期刊整體實力顯著提升。

我國英文科技期刊的發文量有所增加,且學術影響力顯著提升。91%的英文科技期刊分布在工程技術、理學和醫學三大領域,占比分別為41%、29%和21%。2022年,英文科技期刊均發文量為101篇,相比2021年增長3.27%。英文科技期刊的學術影響力指標明顯上升,相比2021年,2022年刊均總被引頻次為617.34,增長10.37%,刊均影響因子為0.717,增長15.83%,即年指標均值為0.162,增長35%。隨著我國英文科技期刊的學術影響力不斷提升,越來越多地被國際知名數據庫收錄。

02

中國學者論文發表數量大,但是中國的SCI期刊數量少。

2023年,中國作者SCI發文量為72.87萬篇,約占全球的三分之一,但中國SCI期刊數量少,發表中國作者論文僅3.34萬篇,占中國作者SCI發文量的比例不足5%。

中國作者發表SCI論文是中國SCI期刊發表論文的主要來源,占總量的88.41%。近3年,盡管中國SCI期刊數量、發文量及全球占比均在穩步增長,但相對中國作者發文量的全球占比仍然偏低。

近十年(2014-2023年),中國作者發表SCI論文數經歷了連續增長的發展過程,2023年首次略有降低的情況;同期,中國SCI期刊發表論文數自2017年起持續穩定增長。中國作者發文數均遠高于中國SCI期刊發文數,2023年,中國作者發表論文數是中國SCI期刊發表論文數的19.27倍,相較于2014年的9.45倍,差距逐漸加大。中國SCI期刊境外作者發文比例于2020年達到高峰值,為19.76%,隨后逐年小幅降低,2023年為17.49%。

中國SCI期刊學術質量顯著提升。

中國作者發表SCI論文和SCI期刊的學術影響力均高于全球平均水平。

從被引頻次看,中國作者發文占全球三分之一,被引頻次200多萬次,占全球的43%。從引文影響力看,2023年,中國SCI期刊論文的引文影響力為4.02,中國作者SCI論文的引文影響力為2.84,二者均高于全球論文引文影響力(2.21)。

從Q1區占比看,近十年中國SCI期刊學術質量顯著提升。2023年,160種中國期刊入選Q1區,占比66.67%;中國作者的Q1區論文數為42萬多篇,占全球的37%。中國SCI期刊Q1區論文數上升趨勢明顯,2014年Q1區論文占比為6.28%,2023年的比例增長到65.70%,即六成以上的中國期刊論文為Q1區論文。

中文科技期刊的論文影響力持續提升,但發文量呈逐年減少趨勢。

中文科技期刊的國內、國際影響力持續提升。國內復合總被引頻次、刊均復合總被引均呈增長趨勢,增長幅度在3.03%-9.69%。國際他引總被引頻次、刊均他引總被引頻次和國際他引影響因子提升顯著,2022年比2020年分別增長47%、29.53%、81.86%。

從單篇論文看,近十年(2014-2024年),中文科技期刊發表論文入選高被引論文15.82萬篇。

據CNKI數據,2023年中文科技期刊發表可被引文獻99.73萬篇,比2022年降低了1.19%。網絡首發、增強出版、雙語出版等新型出版模式促進中文科技期刊快速傳播。

03

《藍皮書(2024)》從影響稿源因素、開放獲取出版、評價體系、科研誠信建設四個維度分析中文科技期刊的發展生態。

影響稿源因素方面,從科學家的視角出發,開展了影響中文科技期刊稿源的因素問卷調查。結果表明,作者的投稿意向受到期刊傳播力、服務質量、科研評價政策導向等內外部環境因素的影響。

開放獲取出版方面,中國學者積極融入開放科學,近3年中國學者發表的全球論文中OA論文占比接近50%。隨著開放科學的不斷發展,中文科技期刊在開放出版模式、版權管理制度、OA平臺建設、科學數據出版等方面不斷提升理解和認識,開展積極的實踐探索。中文科技期刊開放出版模式主要有金色OA和青銅OA兩種。中文科技期刊大多選擇青銅OA的出版模式,有672種,占比79.15%,即論文出版后直接免費開放全文訪問;金色OA有177種,占比20.85%。許多中文OA期刊雖不符合開放獲取政策,但支持在自建網站上全文獲取,共有1367種。

評價體系方面,評價工作對科技期刊發展具有“指揮棒”作用。實踐層面上,多個部門和機構進行了重要探索和嘗試,注重中外期刊“同質等效”和論文的代表作評價。“同質等效”評價主要有《高質量科技期刊分級目錄總匯》和《科技期刊世界影響力指數(WJCI)報告》,論文代表作評價已推出,如《學術精要數據庫》和“領跑者5000”等。

科研誠信方面,期刊是科研誠信建設中的重要一環。中文科技期刊學術出版規范建設需進一步完善,還需加強與國際的協同,截至2024年10月,加入COPE的中國期刊僅有622種。ChatGPT等生成式人工智能技術為學術出版帶來諸多積極影響的同時,也帶來了風險和挑戰,中文科技期刊要積極探索借助AI技術開展數智實踐,為維護科研誠信和促進學術規范建立新標準。

04

從學術期刊、技術期刊和科普期刊三個維度,《藍皮書》闡述中文科技期刊發展的不同路徑。

首先是作為發布科研成果的學術期刊,其主要特色是:通過策劃專題/專欄/專刊,聚焦學科熱點和前沿領域,展現中國重大原創科技成果;改造傳統辦刊機制和流程,提升辦刊效率;搭建多元化新媒體傳播矩陣,提升知識服務能力;探索多元發展,推動科技成果的應用和產業化。

其次是作為工程技術領域知識傳播與交流的技術期刊,其主要特色是:緊密貼合國家重大戰略和工程項目,提升國家科技自信與國際影響力;以實際問題和需求為導向,推動先進技術的普及與應用;滿足用戶多元需求,增強行業內的交流互動;探索集群與集團發展,助力產學研用深度融合。

第三是科普期刊,分為少兒科普期刊和成人科普期刊,其中少兒科普期刊,著重發揮科學家作用,突出原創內容,將科學與教育完美融合;成人科普期刊,發揮權威內容的資源優勢,服務生產生活,有機地促進科學與文化的融合。

05

基于Scopus數據庫,分析不同語言期刊的數量、發文情況、影響力及學科結構,《藍皮書(2024)》提出對中文科技期刊發展的啟示。

首先是不同語言期刊的影響力分析。

收錄方面,Scopus數據庫收錄了2.8萬多種期刊,其中英文科技期刊有2.2萬多種,非英文科技期刊近6000種。除英語外,另7種語言的期刊,數量分別超過500種,依次為西班牙語、法語、德語、中文、俄語、葡萄牙語、意大利語。收錄的英文科技期刊開放獲取比例為23.93%,非英文科技期刊的比例為33.78%,雖然中文科技期刊數超過500種,但被數據庫認定為開放獲取的期刊只有2.79%,占比較低。

發文量方面,Scopus收錄英文科技期刊,年度平均發文量115.86篇,發文量中位數是41.75篇。非英文科技期刊,只有中文科技期刊的平均發文量是181.38篇,發文量中位數是140.75篇,遠遠超過英文科技期刊。

影響力方面,2023英文科技期刊的CiteScore均值是4.5,遠高于非英文科技期刊的CiteScore均值1.0;超過2/3的英文科技期刊排名在學科前1/2,非英文科技期刊,只有1/4在學科前1/2;Q1區占比超過10%的非英文科技期刊有3種,依次為德語、法語、西班牙語,中文科技期刊的刊均總被引頻次、SJR2023均值(估算期刊影響力的指標,由西班牙國家研究機構提出,根據期刊的學科領域、期刊質量與聲譽對引用次數進行加權計算,該數值可跨學科比較)、CiteScore 2023均值排名第1,但中文科技期刊Q1區和Q2區占比都排名第8,高影響力期刊數量仍有提升空間。

其次非英語母語期刊出版研究。

高質量的非英語母語期刊為全球科研人員提供了多元的學術資源,辦好本土期刊,找準定位,推動構建本國學術科研生態,更好服務本國科研人員,具有重大的意義。

基于Ulrichsweb數據庫,對日本、俄羅斯、巴西、西班牙、法國、德國等典型非英語母語國家,本土學術期刊出版的現狀進行調研。相較而言,我國中文科技期刊評價發展較為成熟,評價指標正在從傳統文獻計量指標,拓展到社交媒體影響力,并著力完善中國特色的評價體系。

第三是非英語母語期刊案例的啟示。

非英語母語期刊有三種獨特優勢:一是學者身份認同,二是更好地傳遞專業概念,三是貼近本土需求。

由于語言影響、文化差異影響,非英語母語期刊與英語期刊的天然受眾不同,從日、俄、德、法等國家的典型案例顯示,雙語對照出版已成為非英語母語期刊提升國際影響力的重要方式,本國語言的期刊能夠更好服務本土作者和讀者,本國特色的評價體系要重點關注學術貢獻和質量、技術和應用創新、編委和作者團隊情況等。

06

中文科技期刊共有4556種,數量占比87.43%,質量相較我國英文科技期刊還有一定的差距,且在政策、經費、學術資源等方面的投入,差距更加明顯,卓越行動計劃二期增加了中文科技期刊資助比例。中文科技期刊的學術承載力和傳播能力,距離支撐我國科技創新的要求,差距也較大。

中文科技期刊發展面臨著諸多困難與挑戰:

主要在:中文科技期刊優質稿源嚴重缺乏;學術定位和學科布局問題依然嚴重,不能很好地滿足學科建設和發展的需求;OA出版發展十分緩慢,遠遠滯后于國際期刊;部分期刊仍處于“小作坊”式運作模式,新技術應用、知識服務、交流平臺建設等方面,仍然欠缺;應對新型學術不端行為帶來的科研誠信挑戰仍然存在。

推進中文科技期刊高質量發展的對策建議:

高質量發展就需要從科研生態、評價舉措、發展條件等齊頭并進,從引領基礎研究和學科發展、推動技術研發和創新、促進科研成果轉化等三個方面,服務于我國實現高水平科技自立自強。

提升編輯出版服務能力,吸引優質稿源,首發于中國科技期刊、中文科技期刊;借鑒國際出版機構成功經驗,引導中文科技期刊集群化發展;開放獲取出版、新技術應用、科研誠信協同治理等諸方面積極采取有效措施;最重要的一點,建立具有中國特色的、高質量多元評價指標體系。

07

習近平總書記強調,“廣大科技工作者要把論文寫在祖國的大地上,把科技成果應用在實現現代化的偉大事業中”。

近年來,越來越多的專家學者意識到辦好中文科技期刊的意義、重要性和緊迫性,重拾辦好中文科技期刊的自信,積極關注并在中文科技期刊上發表論文。

一系列努力,不僅是對科技期刊本身的革新與提升,更是對國家創新驅動發展戰略的積極響應,是對文化自信與科技自強深度融合的生動實踐。中國科技工作者正以更加開放的姿態、更加堅定的步伐,走向世界舞臺中央,用中文講述中國科技創新的故事,讓全球共享中國智慧的璀璨光芒。

專家觀點選摘

高福 中國科學院微生物研究所研究員,中國科學院院士,《科學通報》、Science Bulletin、 hLife 主編

當前我國科技期刊正面臨著前所未有的發展機遇,講好中國科學故事,必須要重視本土期刊的發展,尤其要有辦好中文科技期刊的“文化自信”。

中文期刊必須要借鑒西方成熟的辦刊模式,不僅要發揮學術傳播與交流的“平臺”作用,而且要發揮科學傳播與科普的“平臺”作用,滿足科學共同體的多樣化需求。

我國中文科技期刊在服務行業發展和創新需求方面,可以從以下三個層面著手:即支持創新,解決“卡脖子”問題;加強知識產權保護;促進科普與公眾傳播。期刊應承擔起科普的責任,不僅向公眾普及科學知識,還要通過國際化的文章發布,使全世界共享我們的研究成果。這將有助于提升科學的社會影響力和公眾認知。

羅毅 清華大學電子工程系教授,中國工程院院士,《中國激光》主編

結合中國激光雜志社的辦刊實踐,從堅持專家辦刊、推動期刊質量與影響力提升、期刊和學科深度融合、打造自主產權的國際化數字出版傳播平臺、實現期刊集群化發展等方面,構建了一個高水平的期刊發展生態圈,向著既大又強的方向不斷邁進。

中文科技期刊要圍繞“四個面向”策劃特色專題,堅守“刊會融合”服務學科發展、促進學術成果高質量傳播,構建全方位融媒體傳播體系,促進中文科技期刊高質量發展。

陳云敏浙江大學建筑工程學院教授,中國科學院院士,《浙江大學學報(英文版)A輯》主編

作為一名科研一線的學者,同時也是科技期刊的主編,我認為科技期刊平臺的核心價值在于它是重要的知識基礎設施。面對新的挑戰,學者、主編要進一步與科技期刊平臺攜手,共同承擔好在知識生產與傳播中的職責,營造良好學術生態,為科技興盛和民族復興作出貢獻,共同推動人類文明向前發展。

當前,發展自主科技期刊平臺應關注以下三個方面:融入全球學術前沿,把握學術話語權;提升公眾科學素養,做好新知識傳播;做好平臺長遠規劃,發揮優勢應對挑戰。

要重視加強期刊平臺的長遠規劃,發揮體制機制的優勢,探索適合我國國情的期刊平臺發展道路,在應對挑戰中進一步鞏固知識基礎設施,助力建設創新強國。

何滿潮中國礦業大學教授,中國科學院院士,《巖石力學與工程學報》主編

隨著全球科技發展的迅猛推進,科學研究的邊界不斷拓寬,人類社會正逐漸進入以知識創新為核心動力的時代,開放科學日益成為科學界共同的議題,它以開放獲取、開放同行評議、開放數據共享等形式,提升科學研究透明度、可重復性,加速科研成果轉化。

中文科技期刊的發展在這一進程中扮演了至關重要的角色,其本質是學術傳播的載體,責任是幫助科學家更好、更準確地探索知識的邊界,使命是推動科學進步,提升中國科技國際影響力。

面向國家重大需求,中文期刊應緊密圍繞國家發展戰略,引導學術界和工程界共同為解決國家面臨的挑戰,貢獻智慧與力量。面向經濟主戰場,中文期刊應緊跟產業升級與轉型的步伐,關注新技術、新工藝在各學科領域的應用與推廣,促進科技成果的轉化與應用,為經濟發展注入新的動力與活力。通過搭建產學研用合作橋梁,推動科技與經濟深度融合,助力我國經濟高質量發展。

上一篇:御寒抗凍,這些營養素功不可沒

下一篇:返回列表

【免責聲明】本文轉載自網絡,與科技網無關。科技網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。