植物的中文名稱,猶如精煉的密碼,蘊含其原產地、形態特征等豐富信息,省去冗長的生物學術語描述。然而,鑒于中國文字的深厚底蘊與悠久歷史,植物名稱在漫長的歲月變遷中經歷諸多演變。

為此,蝌蚪五線譜特別邀請深圳市作家協會的魏德勇先生,針對那些常見卻易于誤讀或錯讀的植物名稱,從它們的命名由來、生物特性、歷史演變等多個維度進行深入剖析。

在日常生活中,我們總是能夠輕松地說出某些植物的俗名,或許在田間地頭,或許在餐桌上。然而,當我們試圖念出它們的學名時,卻常常會感到十分困惑。

荸薺、蕺菜、藠頭,這些名字聽起來或許有些陌生,但如果我告訴你,它們的根或地下莖都是常見美食,你一定會恍然大悟。沒錯,它們不僅美味可口,而且營養豐富,深受人們的喜愛。

學名與俗名之間到底存在著怎樣的距離?或許,這正是大自然賦予我們的一種神秘感,讓我們在探索與學習的過程中,不斷發現新的驚喜。

01

荸薺:生津潤肺的“地下雪梨”

荸薺,音bí qí,兩字承載著豐富的漢字文化和歷史內涵。“孛”意即人的肚臍,“荸”說明此草的地下莖像人的肚臍。“薺”是多音字:表示薺菜時念“jì”,表示荸薺時念“qí”。

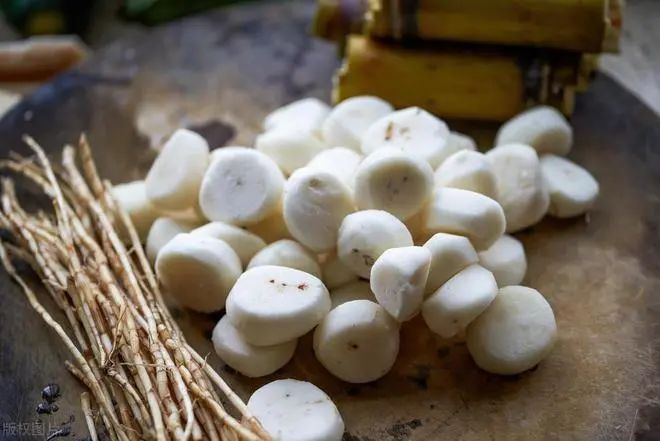

荸薺

從生物分類學的角度看,荸薺是禾本目莎草科荸薺屬,是一種草本植物。其球莖不僅直接作為水果或蔬菜食用,還是制作罐頭和提取淀粉的理想原料。在自然環境中,荸薺主要生長在淺水區域,如水田等,且在我國南方的各省市廣泛分布。

除了“烏芋”這一正式名稱外,荸薺還有一個深入人心的俗名——馬蹄。這一名稱可追溯至廣州方言的前身閩粵方言。在閩粵方言中,人們習慣將果實類的水果稱為“馬”,如將桃子稱為“馬桃”。方言中常用“蹄”來指代地下的部分。所以他們稱這種生長在“地下的果子”叫馬蹄。

荸薺不僅供人品嘗,還兼具藥用價值,有“地下雪蓮”的美譽。“荸薺”最早記載出現在明代王世懋的《瓜蔬疏》中。

書中云:“荸薺吳中最盛,遠貨京師,為珍品,色紅嫩而甘者為上。”同時代的醫典《本草綱目》記載更詳細:“吳地之人擇沃土以植之(指荸薺),于三月播種,歷經秋風霜降,苗葉漸枯,至冬春之交,則掘土取果,無論生食還是烹煮,皆為上乘之選。”

在醫學領域,荸薺最主要的作用在于生津止渴、潤肺養肺、化痰通便。輕微咳嗽困擾、體內有熱痰淤積或是咽喉部位腫痛不適者以荸薺煮制湯品飲用,可謂緩解不適、調養身體之佳法。

02

蕺菜:西南地區餐桌上的美食

蕺,音jí,最初被古人視為珍貴藥材。南北朝醫學家陶弘景在著作《名醫別錄》中記載:“(蕺)味辛,微溫,過量食用可能引發氣喘。”此描述不僅揭示蕺的藥用價值,也提醒人們需適度食用。

蕺菜

隨著時間的推移,蕺逐漸從藥材轉變為一種食材,深受人們的喜愛。

宋朝植物學家蘇頌《圖經本草》中詳細描述了蕺的生長環境及形態:“(蕺)喜生于濕地,即便在山谷的陰涼之處也能蔓延生長。其葉片肥碩,形似蕎麥,莖則呈現紫赤色。江左地區的人們尤為喜愛生食此菜,而在關中一帶,人們則稱之為菹菜。”此處所提的“江左”,通常是指江南地區,即長江下游以東之地。直至2004年,《中國植物志》將蕺的學名定為蕺菜,這一名稱成為科學的標準命名。

從生物分類學的角度看,蕺菜隸屬于胡椒目三白草科蕺菜屬,是一種草本植物。它偏愛溫暖濕潤的氣候條件,常生長于田埂、林蔭等濕潤環境中。歷史上,蕺菜主要分布于中國南方地區,但如今其生長范圍已擴展至內蒙古、河北、遼寧等北方省份,展現出較強的適應性。

蕺菜是標準的正式中文

除了廣為人知的俗名“魚腥草”外,蕺菜在中國各地還擁有著眾多別名,而在西南地區最為人所熟知的別名便是“折耳根”。這一名稱的由來,是西南方言中“蕺”字發音訛變為“zhé”,加之當地居民偏愛食用其根部,故而在口語中逐漸演變成“蕺兒根”。鑒于“蕺”字較為生僻,民間便進一步簡化為更加朗朗上口的“折耳根”。

在西南地區,蕺菜深受當地人民的喜愛,其獨特的口感與風味成為民間餐桌上的常客,尤其是涼拌折耳根,更是深受歡迎。不僅如此,蕺菜還成為貴州省獨具特色的地方農產品,承載著濃厚的地域文化與風味。

涼拌折耳根

在文學領域,現代眾多作家也曾在文章中提及蕺菜,而南方作家在撰寫相關篇章時,往往傾向于使用“折耳根”這一別名,以此傳遞出更加濃郁的地方色彩與生活氣息。

03

藠頭:像蔥像蒜又像韭的“菜中靈芝”

百合科蔥屬家族是蔬菜界中的瑰寶,包括蔥、蒜、韭三大類,涵蓋超過六百種多樣品種。這類植物在受損時釋放的硫化物,攜帶著令人既愛又恨的辛辣氣息,順理成章地成為廚房不可或缺的調味品。

龐大的蔥屬群落中,藠頭以其獨特的姿態游離于蔥、蒜、韭的傳統分類外。它的葉片有別于蔥的纖細,鱗莖則比蒜更為飽滿,根莖的長度超過韭菜,而在其標志性的辛辣之外,還蘊藏著一份清新雅致的芬芳,被譽為“菜中靈芝”。

“藠”,音jiào,專為藠頭而生,富有象形魅力:草字頭勾勒出其草本屬性,下方三個“白”字巧妙地象征那一簇簇潔白如玉的球狀鱗莖。此字初現于清朝《陸川本草》,距今已有兩百多年歷史。

市場上的藠頭,因名字復雜簡寫成“叫”

藠頭的正式學名“薤”(xiè)歷史更為悠久,追溯至兩千多年前的《山海經》:“崍山,其草多薤、韭。”兩漢樂府中的《薤露歌》同樣見證了它深厚的文化底蘊。

藠頭的鱗莖呈長橢圓形,數枚相聚,外觀潔白無瑕,晶瑩剔透。它偏愛溫暖的氣候,主要在我國長江中下游的南方地區繁衍生息,同時也在日本、越南、美國等地留下足跡。

藠頭全身是寶,無論是炒食還是腌制,都能變幻出令人垂涎的美味。在廣西,人們尤為偏愛將其制成酸嘢(yě,即酸料),酸辣交織,脆爽可口,成為當地人舌尖上的最愛。

藠頭之所以能獲“菜中靈芝”之美譽,皆因其富含甾體皂苷類化合物、含氮化合物及黃酮類化合物等對人體大有裨益的成分,其中甾體皂苷類化合物更能抑制腫瘤細胞的生長,降低膽固醇,展現其抗病毒的潛能。

藠頭變幻出各種美味

藠頭的花朵,宛如傘形花序,綻放著潔白或淡紫色的花瓣,散發著幽香,美輪美奐。它們在野外的自由生長,或是在苗圃中的精心培育,都為周遭環境增添了一抹亮麗的色彩,那淡雅的紫色花朵,足以觸動人心,令人心生歡喜。

藠頭花

參考資料

1.《荸薺名稱的歷史演變和地域分布》,作者徐媛,教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“湖北方言及漢語方言語法比較研究”【17JJD740007】階段性成果。

2.《魚腥草的研究概述》,作者白玲、馬敏怡,《兵團醫學》2018年第1期

3.《藠頭中的植物化合物對人體的保健作用》,作者呂莉萍、夏延斌,《企業技術開發》2010年第29期

下一篇:返回列表

【免責聲明】本文轉載自網絡,與科技網無關。科技網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。