在化石的形成過程中,會因為各種原因導致無法被完整保存。特別是巨大的樹木,雖然比動物的身體堅硬得多,但化石往往分散成許多部分,如葉子、樹皮、果實、樹干、樹根等,把它們湊成一個整體,有時甚至比拿著龍珠雷達滿世界找龍珠還困難。

動****畫《龍珠》中的龍珠雷達(圖片源于網絡,侵刪)

所以在古植物學中,往往把單獨的器官建立起一個個“形態屬”,以此由點到線地將它們聯系起來,確定植物的種屬分類,還原它們本來的形態,比如根部劃分為“根座屬”,形成的化石叫做根座化石。本期與各位小伙伴分享的,就是已滅絕的鱗木類的根座化石。

鱗木類是石炭紀的主要植物類群之一,十分高大,可達30米以上,類似今天的喬木,它們的根座化石通常呈長管狀,表面有的光滑,有的參差不齊,還有的如同麻繩,上面螺旋式地布滿環狀或橢圓狀的凹孔。

館藏鱗木類葉座化石

在死亡后,根部有時會在腐爛過程中被礦物逐漸滲透取代,保存為煤核,順帶一提,煤核是含煤巖層中由鈣、鎂、鐵的碳酸鹽形成的結核,表面通常包裹著煤皮,能夠立體完好且詳細地保存植物的器官和構造。 但大多數情況下,根座化石大多數并非根部本身的實體化石,而是腐爛后形成的模鑄化石,也就是根部腐爛后在原位置殘留下空洞,被沉積物充填形成的。 通常情況下,根座化石很難看到與樹干相連的情況,原因主要在于樹木的根部在土壤之下,樹干在土壤之上,而形成化石的第一步就是被掩埋,因此,只有與樹干部分分離,根部才有單獨被掩埋的可能性。同樣,腐爛的根部也無力支撐樹干部分,所以樹干化石也常常是沒有根部的。

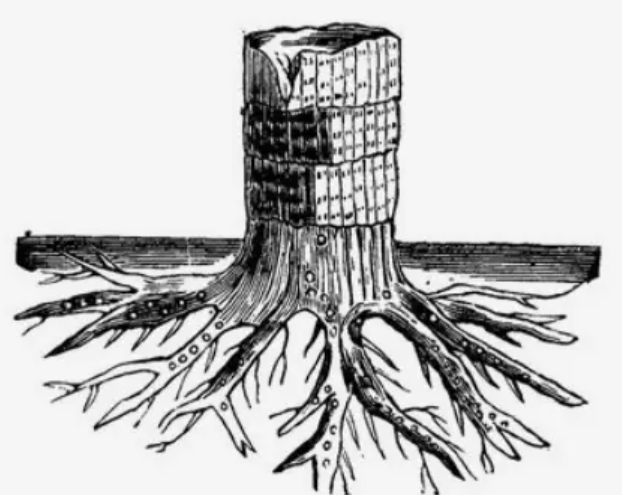

當鱗木還活著的時候,它們的根系以樹干為中心水平展開,這種形態適應于潮濕環境,而對保存為煤核的根座化石的研究顯示,其中具有通氣孔,使它們在低氧條件下也能保持功能,這兩個特征顯示了鱗木類的主要生存環境——沼澤。

鱗木類根系(圖片源于網絡,侵刪)

沼澤既是形成化石的理想場所,也是形成煤的絕佳環境,因此鱗木根座化石常常可發現于含煤的巖層中,成為尋找煤礦的標志物。

高大的鱗木類在石炭紀為地球帶來一個植被繁盛、含氧量空前的時代,雖然它們早已滅絕了,但至少,創造了地球歷史上第一次全球性成煤期的輝煌,甚至兩億多年后的我們依然在享受著它們的成果。

石炭紀環境復原圖(圖片源于網絡,侵刪)

下一篇:返回列表

【免責聲明】本文轉載自網絡,與科技網無關。科技網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。