出品:科普中國

作者:欒春陽(清華大學物理系博士)

監制:中國科普博覽

發現并歸納元素周期律的門捷列夫曾經說過,“科學是從測量開始的”,這句話的意思是說,沒有精密測量就沒有現代自然科學,而測量精度的提高往往會帶來新的科學規律發現。

門捷列夫,發現并歸納元素周期律的科學家

(圖片來源:veer圖庫)

在上篇文章中,我們主要介紹了量子精密測量的原理和優勢。不同于我們熟悉的經典精密測量,量子精密測量方案采用天然的微觀粒子作為物理測量基準,這意味著,測量的結果在理論上具有極高的參數穩定性。除此之外,量子精密測量方案還充分利用微觀粒子本身所具有的量子效應,使其作為“量子之尺”來精確地響應待測物理量的變化,從而突破經典精密測量的精度極限。

在今天的這篇文章中,我們將了解一把可以精密測量時間的“量子之尺”。

尋覓精密時間的腳步

在正式分享第一把“量子之尺”的故事之前,問大家一個既熟悉又陌生的問題,如何才能精確地測量時間呢?

或許你會回答,表。

但其實,這個問題并沒有統一的標準答案,這是因為從理論上來說,任何周期性的自然現象都可以作為測量時間的標準,表只是我們日常生活中運用這一原理測量時間的方式之一。

在早期文明階段,人們基于天體運動的周期現象,來粗略地劃分時間并且將其作為計時標準。例如,我們可以利用地球的公轉和自轉周期,來粗略地定義“一年”和“一天”。類似的,我們還可以利用太陽光在地面上不同時刻的投影,來制造出日晷,從而大致記錄不同的時刻。

基于地球自轉和公轉來定義“天”和“年”的概念

(圖片來源:veer圖庫)

我們現在不再使用這種原始方式進行精密測量了,這是由于天體運動的周期并不均勻,并且這種測量方式也極易受到天氣等自然因素的干擾。這就導致早期的時間測量結果總是存在較大的偏差。

進入工業文明階段,人們發現某些工業產品的機械振動周期很短,并且也具有較高的穩定性。于是,科學家們開始利用機械振動的固定周期作為精密測量時間的基準,從而提高了時間測量的精度。

例如,我們可以利用機械振動周期極短的石英振蕩器,制備出計時極其精確的石英鐘。石英鐘能夠計時的原理是,給石英振蕩器通電,它就可以持續輸出穩定的機械振動周期,這樣就能用于精密測量時間了。

基于石英振蕩器進行精密計時的石英鐘

(圖片來源:veer圖庫)

現今世界上最精準的石英鐘,其計時的準確度能達到十萬分之一秒,也就是說,每經過大約270年它就會產生1秒的測量誤差。這樣的誤差來源于不可避免的工藝缺陷和性能老化等原因。

對我們的日常生活來說,這樣的誤差非常小,已經可以完全滿足我們對于時間測量的要求,但對于科研等需要更高精準度的領域來說,這樣的誤差是難以令人滿意的。

因此,科學家們開始將目光轉移到微觀世界中奇妙的量子特性上,希望找到一個更加精確和穩定的振動周期,從而進一步提高對時間的測量精度。

在原子中找到答案

幸運的是,科學家們**在十分微小的單個原子內部,發現了極其穩定的振動周期,這就是所謂的“原子能級躍遷”。**也就是說,我們擺脫了人造的時間測量基準,開始利用單個原子作為天然的時鐘,從而真正進入量子精密測量時代。

那么什么是原子能量躍遷呢?

在經典物理學的描述中,每一個原子都由原子核和核外電子構成,核外電子就像太陽系中繞軌運動的行星一樣,總是圍繞中心的原子核進行圓周運動,這就是我們中學課堂上熟悉的盧瑟福行星模型。說出來大家可能不信,這種基于經典物理學所描述的行星模型其實是錯誤的,這是因為盧瑟福行星模型本身就蘊含著一個深刻的物理學矛盾。

盧瑟福行星模型示意圖,核外電子(electron)繞中心的原子核(nucleus)旋轉,并且原子核由更加微小的質子(proton)和中子(neutron)構成

(圖片來源:veer圖庫)

由于原子核帶有正電荷,核外電子本身帶有負電荷,當核外電子繞著中心的原子核進行運動時,旋轉狀態下的核外電子就會向周圍的空間中輻射電磁波。而隨著核外電子不斷地向外輻射電磁波,原子系統本身的總能量也在逐漸減少,這樣一來,核外電子繞核運動的半徑也會越來越小,并且將會沿著螺旋運動軌跡不斷地接近中心的原子核。直到最后,核外電子將與帶有正電荷的原子核相撞,從而發生電荷湮滅,最終導致原子結構的坍塌。這樣的話,單個原子應該是不可能存在的。

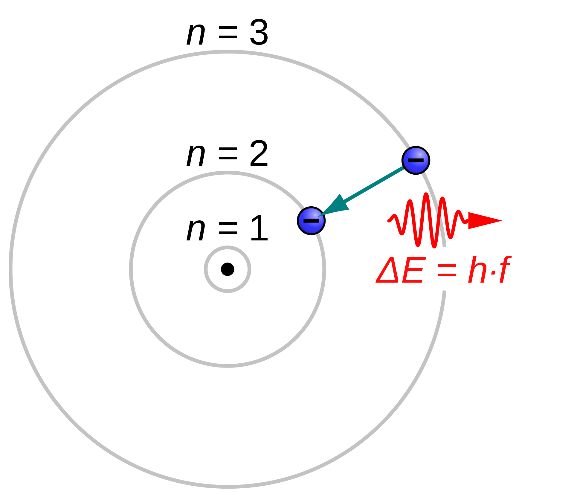

為了解決經典物理學中原子模型遇到的難題,物理學家波爾(Niels Bohr)提出了遵循量子力學中量子化假設的原子模型。在全新的原子模型中,核外電子不再沿著經典意義上的軌道進行運動,只能特定地分布在原子核外不連續的能量狀態上,而這種分立的能量狀態就被稱為“能級結構”。

也就是說,核外電子不再繞著原子核進行圓周運動,而是在各個軌道上以一定的概率進行分布。特別的,當原子在受到外界激光或者微波場的特定驅動下,核外電子能夠在特定的分立能級之間發生躍遷,并且這種躍遷的周期極短,一般只需0.01納秒(1納秒=10∧-9秒)就可以完成。因此,這種基于量子化的原子模型而建立起來的電子躍遷特性,也被稱為“原子能級躍遷”。

由于原子能級間的躍遷只能是通過外界施加激光場、微波場等來實現,也就不存在所謂的原子結構的坍塌。因此,量子化假設的原子模型完美地解決了盧瑟福行星模型中的矛盾點。

核外電子可以在不同的原子間進行躍遷(如,核外電子從n=3躍遷到n=2的能態,并不需要走過兩個能態之間的一段路徑,而是只需0.01納秒就直接出現在n=2的能態上)

(圖片來源:Wikipedia)

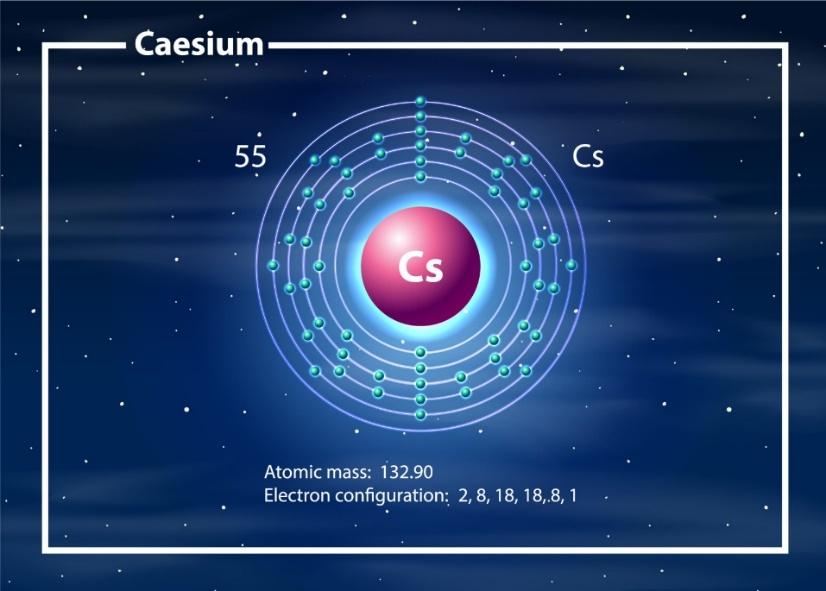

隨著對原子結構研究的不斷深入,科學家們已經在實驗上精確地測出了不同原子的能級結構。例如,銫-133原子中兩個超精細能級之間的能級差為9.192631770 GHz。這意味著,當銫-133原子的核外電子在這兩個能級之間進行躍遷時,就可以在短短一秒鐘內完成超過90億次的快速振動,從而具有遠低于前文提及的晶體振蕩器的振動周期(一秒內大約10萬次)。

由于原子的能級結構是原子本身的物理屬性決定的,因而具有極高的天然穩定性。與此同時,同種原子的能級結構也具有天然的一致性。這就意味著,這種利用原子能級躍遷的量子特性進行精確計時的方案,既不容易在使用過程中受到外界環境的干擾,也不會因為制造批次的不同而出現工藝上的缺陷。

正因如此,科學家們將原子能級躍遷這一奇妙的特性作為“量子之尺”,將單個原子建造成為一臺無比精確的時鐘,同時它也擁有了一個更加形象生動的名字——原子鐘。

世界上最精確的鐘

正是憑借著極高的天然穩定性和時間測量精度,這種基于原子能級躍遷特性而建造出的原子鐘一經問世,就受到了來自學術界和工業界的廣泛關注。

還是以銫-133原子為例,科學家們已經成功研制出精度極高的銫原子鐘。研究結果表明,銫原子鐘的時間測量精度可以達到0.00000000001秒(別數了,小數點后一共10個0)的范圍,這意味著銫原子鐘每運行一億年只有大約1秒的計時誤差,從而突破了經典時間測量方案的精度上限。

銫-133原子的結構示意圖

(圖片來源:veer圖庫)

其實早在1967年,第13屆國際計量大會就以銫原子鐘為全新的計時基準,并且重新定義了一秒的概念。即,在銫-133原子基態的兩個超精細能級間,完成9192631770次周期振蕩的持續時間。

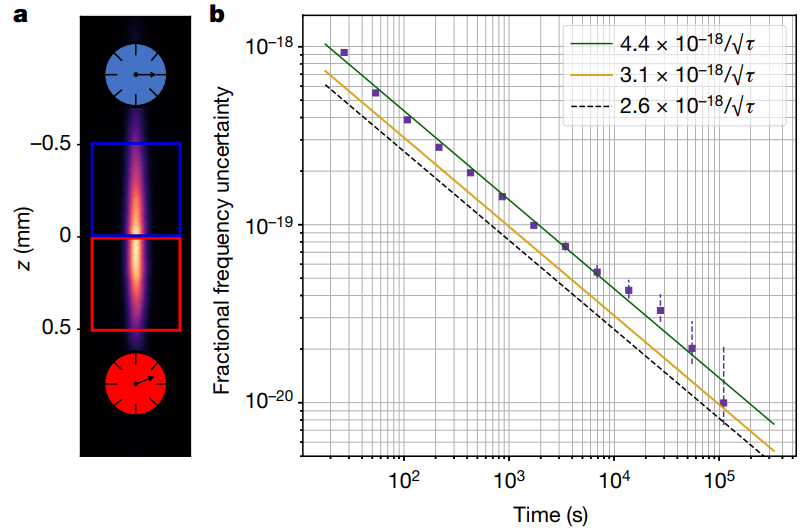

為了進一步提高時間測量的精度,科學家們又成功研制了基于鍶原子、鐿原子等的新型原子鐘。其中,鍶-87原子中的核外電子在短短一秒鐘內,就可以完成接近1000萬億次的快速振動,也就是說,“鍶原子鐘”的時間測量精度可以達到0.0000000000000001秒(別數了,小數點后一共15個0)的范圍。

利用鍶原子鐘在毫米尺度下驗證廣義相對論

(圖片來源:參考文獻[1])

就在2022年,來自于美國科羅拉多大學JILA實驗室的葉軍團隊,就制造出了世界上最精確的“鍶原子鐘”,其時間測量的精度可以達到3000億年只有1秒的誤差,相關研究成果發表于《Nature》期刊上。這意味著,在整個宇宙年齡的時間尺度上(大約138億年),最精確的原子鐘誤差還不到0.05秒。

結語

不難發現,其實對于時間的量子精密測量并沒有那么神秘,它就是基于量子力學中奇妙的原子能級躍遷這一特性,來將我們所熟悉的原子變為全新的“量子之尺”,使其成為全新的時間測量基準。

除原子鐘之外,目前科學家們已經利用量子精密測量的方案,實現了對重力場、磁場等關鍵物理量上的高靈敏度測量,在我們現今的實際生產和生活中得到廣泛的應用。那么,第二把“量子之尺”又是基于哪種量子特性呢?它又有哪些更加神奇力量呢?

參考文獻

[1] Bothwell T, Kennedy C J, Aeppli A, et al. Resolving the gravitational redshift across a millimetre-scale atomic sample[J]. Nature, 2022, 602(7897): 420-424.

上一篇:人類過春節,這些行為卻會讓小貓咪崩潰?三招教你減少傷害

下一篇:返回列表

【免責聲明】本文轉載自網絡,與科技網無關。科技網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。