出品:科普中國

制作:太空精釀

監制:中國科學院計算機網絡信息中心

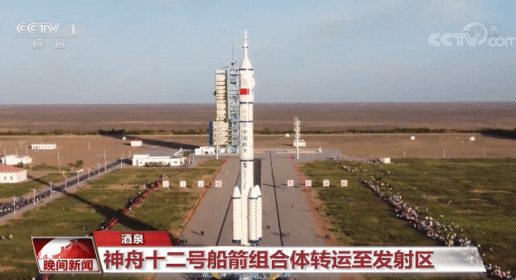

據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2021年6月9日,神舟十二號載人飛船與長征二號F遙十二運載火箭組合體已轉運至發射區。按照計劃,3名航天員將在軌駐留3個月,開展艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷等一系列操作。

來源:央視新聞

這意味著,我國載人航天將再增添新輝煌。

自豪之余,我深感有必要為大家細數下我國的航天員選拔和國外的宇航員選拔過程,或許,從今天起你就可以為著這個目標努力了。

中國前兩批航天員

第一批航天員共計14人,均為男性,分別為楊利偉、費俊龍、聶海勝、翟志剛、劉伯明、景海鵬、劉旺、張曉光、陳全、潘占春、鄧清明、趙傳東、吳杰和李慶龍,其中前8位進入過太空。

這些人基本都是從中國空軍最拔尖的特級、一級飛行員和試飛員中選拔,資歷很深,成為航天員之前便已居校級軍職。

吳杰(圖中左一)和李慶龍(圖中右二)更是中國最早的兩位航天員,曾經在俄羅斯加加林太空訓練中心長期訓練,也是本批14人的訓練員。受訓期間,吳杰獲得了聯盟飛船指令長榮譽,這是整個加加林太空訓練中心唯一一次將這個稱號授予非俄羅斯人。而李慶龍則是楊利偉的訓練老師。

來源:https://chinaspacereport.com/programmes/astronaut-selection-training/

第二批航天員共計7人,有兩名女性,7人分別是陳冬、劉洋、王亞平、蔡旭哲、葉光富、湯鴻波和張陸,其中前3位進入過太空。

這些人都是飛行員,但相比第一批航天員講究資歷,他們則以年齡取勝,入選時年紀普遍在30歲左右,要比第一批低了近10歲。

中國的兩位美女航天員:王亞平(左)和劉洋(右)

而目前第三批航天員則更加放寬,甚至不要求飛行員身份,楊利偉說:“不僅要從空軍的飛行員中選拔出航天駕駛員,還要從航空航天相關技術的專業領域中選出工程技術人員擔當航天飛行工程師”。這意味著工程師型航天員將會成為第三批的選拔目標之一。

這與我們在各種太空題材電影中看到的航天員組成越來越相近:要有飛船駕駛員、工程師、科學家、醫生等多種職業。

可以想象,在第四批乃至更多批次的航天員選拔中,普通科學家、教師、醫療工作者等都將進入遴選范圍。

畢竟我國載人航天起步較晚,那么外國又是怎么一個航天員選拔過程呢?

當然,你也懂的,載人航天也就中、美、俄三個國家在玩而已,這里的外國也僅指美國和俄羅斯了。

蘇聯/俄羅斯宇航員

蘇聯早期的宇航員都是來自空軍的年輕飛行員,其中也選拔出了人類歷史上最年輕的宇航員戈爾曼·季托夫,他是第二個進入太空的蘇聯宇航員(僅次于尤里·加加林),1961年8月進入太空時還不到26周歲。而加加林進入太空時也就27歲。當時蘇聯整個一個批次的宇航員基本都是26-28歲的年齡段(出生在1935年左右)。

季托夫(左)、赫魯曉夫(中)和加加林(右)

冷戰初期,蘇聯在航天方面處于領先地位。

第一枚火箭、第一顆衛星、第一個月球探測器、第一個金星探測器等都由蘇聯完成。

由于前無古人,人類對太空是絕對的無知。

但蘇聯的政治壓力給航天各種創造第一的要求。因此這些年輕宇航員上天基本就是靠年輕身體健康為最大優勢,在某種程度上是極大的冒險。

在隨后的宇航員選拔過程中,蘇聯也逐漸放低了對身體素質的要求,不再嚴格限定必須頂級飛行員,但在冷戰期間堅持必須是現役軍人的要求,這和我國目前的第一批和第二批航天員的要求是一樣的。

直到蘇聯解體后,俄羅斯開始招募非軍籍的宇航員,例如航天工程師和生物學家等。

蘇聯和俄羅斯共計培養了117名宇航員,如果計算在軌天數的話,蘇聯和俄羅斯宇航員在這個榜單上基本上是統治地位,占據了前10名里的8席。

美國宇航員

對比蘇聯首批宇航員而言,美國首批7個宇航員則出生于1921-1927年,執行首次任務的年齡普遍在40歲左右,普遍比蘇聯宇航員大上一輪。

年齡大的優勢在于各方面經驗都非常豐富,掌握的知識和能力也十分充足。

但他們也有問題,確實年齡偏大,畢竟上天還是很折騰身體的,后來慢慢地,平均年齡就降了下來。

美國首個載人航天計劃—水星計劃的七名宇航員

目前美國選拔職業宇航員(非短期上去的專家)的標準大概是:

1.至少1000個小時的噴氣機飛行經驗,最好有基本航天飛行測試經驗;

2.身體條件:關于視力、血壓和身高要求。

3.而對于航天工程師和技術專家位置,這個要求就更低,基本只要求身體健康和有專業技能(例如生物、醫學、天文專家等)即可。

目前NASA已經培養了337名宇航員,其中還有普通的中學教師、業余科技愛好者等。

業余宇航員

國際空間站曾經在2001年到2009年期間推出了“旅游”和“體驗”類服務,有七位幸運兒在花費2000-4000萬美元不等的費用后,在國際空間站待過一段時間體驗宇航員的生活。

這些人的選拔基本上條件就很寬松了,身體健康、有錢有閑即可。但后來美國和俄羅斯達成協議,關閉了此項服務。

你做好準備了嗎?

因此可以看出,我國的首批航天員基本按照美國的思路進行:

楊利偉是38歲進入太空,但首批8位航天員執行首次飛行任務時的年紀為42歲。

到了第二批,平均年齡就開始快速下降到35歲,在可以預見的未來這個年齡還將會持續降低。

其中,老將景海鵬曾經進入太空三次,第二次是因為神舟九號對接天宮一號,必須要有“老司機帶隊”;同理,第三次上去又是神舟十一號對接天宮二號,再次充當“老老司機”。

這就是傳說中的傳幫帶啊,師傅帶徒弟,每次老航天員再次執行任務,就是為了帶起新的一波航天員,讓他們成為主力,從而一代一代傳承下去。

楊利偉少將在出發前面對的是中國載人航天的首次檢驗,充滿了不確定性。因此在凱旋后,他也獲得了航天英雄的光榮稱號,目前我國僅有完成首次載人航天的楊利偉和出艙行走的翟志剛獲得此項殊榮

他們在執行任務時,基本已經是校級軍官,事業有成、家庭和睦,還要拋棄這一切,接受簡直“慘無人道”的魔鬼訓練,而換回來的,卻極有可能是根本沒有機會執行任務擔當替補,甚至面臨無法預測的“犧牲”二字,這些人是最可愛的人。

向他們致敬。

說到這里,航天員的選拔條件基本就介紹清楚了。

未來的中國航天員,你做好準備了嗎?

附上一則小知識

估計大家看我文中說宇航員、航天員之類的快暈了,這里有必要為大家補充一個小知識:

美國的航天員叫做astronaut,蘇聯/俄羅斯的航天員叫做cosmonaut,都是源于希臘語。naunt的意思是sailor(船員/海員)。

而astro的意思是星星,所以美國的宇航員本意大概是星際旅行的船員。

蘇聯人不干了,用了cosmo,在希臘語的意思是宇宙,所以是宇宙旅行的船員,在名字上各有千秋……

事實上,二者基本互通,主要還是那個年代的意識形態斗爭,必須從名字上都割裂開來。

中國比較牛,給他們都翻譯成宇航員,然后給自己的起名叫航天員,但英文依然是astronaut(美國版本)。

所以當本文出現航天員和宇航員的區別時,你就知道這是中外的區別了。當然,我國港澳臺地區也經常翻譯成太空人(Taikonaut),但我國官方上是不使用的。

【免責聲明】本文轉載自網絡,與科技網無關。科技網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。